A través de este conjunto de anécdotas históricas se puede ver a un pueblo que transita de un mundo que se acababa a otro que nadie sabía en qué consistía exactamente, de la hipocresía decimonónica al caos que se produce cuando se rompen las reglas y nadie ha pensado con que nuevo disparate hay que sustituirlas. Un tránsito que fue de todo menos fluido. Ramírez Ángel lo describe perfectamente a través del símbolo de las hospederías, había una España que quería ir hacia el hotel confortable que se iba imponiendo en Europa, mientras otros seguían anclados en las posadas. A tan pintoresco estatismo contribuye la laya de la clientela: trajinantes, vagabundos, buhoneros, campesinos, galloferos y mercaderes de baja estofa: lo que pasa, lo que huye, lo que merodea, lo que resbala. Gente casi toda sin pretensiones sociales, pobre de meollo, de bolsillo o de virtud, que, si tiene dinero, lo recata, y si posee inteligencia, la disimula[1].

Dos sociedades antagónicas que no se miran a los ojos, que no comparten nada más que ese solar en el que nadie se ha molestado en hacer una patria, a pesar de toda la verborrea vertida al respecto, en dónde únicamente germinan rencores. Basta un rápido vistazo a la literatura de la época para ver el desconcierto general en el que estaban sumidos unos y otros, algo que queda plasmado en la estética. En las capitales industrializadas, inevitablemente, las clases populares veían esa transformación en su entorno, pero en las ciudades de provincias y en las zonas rurales se permanecía ajeno a esos cambios que únicamente les llegaban por la prensa o en las ilustraciones de las novelas breves, donde las damas decentes encontraban a ¡Unas tiotas cochinas! ¡Unas indecentonas, que debían estar emplumadas! ¡Da asco, asco, ganas de vomitar!… ¡Las faldas ceñidas, bien ceñidas, señalando todo lo que dios le dio! ¡Cochinas, más que cochinas, deberían azotarlas[2]! Pueblos elegidos que se revuelcan en el sufr imiento para poder tener su pequeña parcela en el paraíso, mientras los que no esperan nada más que llegar a final de mes echan mano del registro retórico y construyen una nueva narrativa.

imiento para poder tener su pequeña parcela en el paraíso, mientras los que no esperan nada más que llegar a final de mes echan mano del registro retórico y construyen una nueva narrativa.

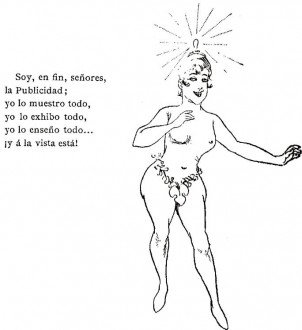

La generación del Cuento Semanal se aprovecha de una nueva realidad que se va imponiendo desde finales del siglo XIX, la publicidad. Se dan cuenta que asociar la imagen al texto hace mucho más comprensible el mensaje que se quiere transmitir, que la transcendencia espiritual no llegará nunca tan lejos como un disparate ingenioso y que al lector medio le interesan más los problemas cotidianos que las atormentadas reflexiones sobre el destino de España. Véase actualmente el éxito de princesas del pueblo o patanes sin oficio ni beneficio arrasando en los medios de comunicación. El periodista Mariano de Cavia, en un artículo titulado: ¡Ni en Chicago![3], utiliza una imagen publicitaria que nos puede servir de referencia para entender la forma de escribir que se impondría con el cambio de siglo.

La sátira como desarrollo narrativo. Parafraseando libremente a Protágoras, el ser humano es la medida de todas las cosas; no somos el reflejo de algo mágico o superior y, sin embargo, nos incomoda ver nuestra imagen sin los artificios de la ficción. Por eso nos inventamos la moral, que varía al unísono de unas sociedades que, lejos de ser abstractas e invariables, se modifican con cada experiencia. La nación católica que se sostenía sobre pueblos resignados en su miseria, de comulgantes en la iglesia de Nuestra Señora de la Rutina, se empieza a revolver. La novela de quiosco no es más que el reflejo en papel del conflicto que existe en la calle, el sendero que buscamos en el horizonte y que nunca encontramos porque está bajo nuestros pies. Las hipótesis cómodas, esas que dispensan de reflexionar, se derrumban ante la más leve provocación, descolocando a una recatada clase media que todavía idealiza las relaciones sentimentales y prefiere los amores trascendentes a los carnales.

Aquellos libros eran algo más que palabras, fueron un símbolo de algo que no terminó de nacer en aquel primer tercio del siglo XX. Estamos en uno de esos extraños momentos de ruptura que se produjeron en una sociedad tan atávica como la española, un cambio inexplicable sin el concurso de la imagen, que lograba llevar esa nueva estética que sobrepasaba lo meramente ornamental hasta los rincones más insospechados. Desde los más obvios como el vestir, los peinados, la irrupción del automóvil en las ciudades; hasta cambios a simple vista intrascendentes como la sustitución del camisón de dormir por el pijama, o la llegada de negros estadounidenses con sus nuevos ritmos. En las páginas de la novela de quiosco vemos como las faldas se van acortando, la rígida moral relajando y el idealismo romántico tornándose carnal; el canon 28 laico. El monopolio de la virtud, la moral y las verdades le son arrebatados a la iglesia, lo que conllevaba una pérdida de poder que no estaban dispuestos a aceptar. La guerra se empezó a gestar en cuanto se llevó la cuestión religiosa al parlamento, la pornografía les importaba un bledo, llevaba practicándose desde la antigüedad; para eso se inventaron canonjías, confesiones, bulas y demás zarandajas, pero no podían permitir que la red tejida durante cientos de años se resquebrajase. Una dura lección de la que se aprendió, cuando en 1976 nos pusimos a pergeñar otra de las absurdas componendas que nos han llevado de fracaso en fracaso y nos han ahogado en corrupción, lo primero que se hizo fue el concordato con la santa sede, el blindaje de la iglesia para que no nos volviese a pasar lo mismo que en el 36. La fe es lo de menos, nadie se ha molestado en sembrar la semilla de la espiritualidad en un pueblo al que se aterra con fantasías escatológicas; los pastores de almas están demasiado ocupados gestionando sus posesiones terrenales, mientras su rebaño los ridiculiza y desprecia; lo que hay detrás de las palabras a nadie le interesa, el juego está en bautizar a los hijos, hacer comuniones, casarse por la iglesia y ofrecer los triunfos deportivos a las vírgenes con mantos de oro… Insúlteme pero pase por caja que yo no pago impuestos.

Había que adaptarse a la nueva realidad, asumir los cambios para seguir aferrados al poder; el siglo XIX desaparecía sin remedio, al mismo ritmo que el conservadurismo que representaba. El cambio estético fue criticado sin éxito por esa clase moribunda que era barrida por unos tocados modernistas, en los cuales la mantilla se empingorota sobre una altísima peineta, que nunca usaron nuestras abuelas. Es antiestético. Desequilibra la silueta, haciéndola cabezona y corta de piernas[4]. Uno de tantos ridículos complementos, que los árbitros de la elegancia perpetran para distinguirse del común de los mortales, con el tiempo elevado a seña de identidad nacional; la imagen del más acendrado españolismo. Un nuevo motivo para discusiones apasionadas entre los que se sentían arrebatados por la seducción de lo nuevo y los que tenían un profundo horror por lo desconocido. Ideas que llegaban sin encarnar ningún ideal, carentes de la poesía con la que se habían adornado los mitos fundacionales; un mundo que se representaba con colores planos y trazos que eliminaban todo artificio. En las novelas populares, en las ilustraciones que acompañaban la nueva estética, empezaban a correr aíres de libertad, mientras que la política seguía enredada en los viscosos vericuetos de las miserias del menudeo. Un vicio del que nunca nos hemos podido librar.

[1] “La fonda y el hotel”, Emiliano Ramírez Ángel. Sección “La vida que pasa” de La Esfera, nº 273, 22 de marzo de 1919.

[2] La argolla

[3] Azotes y galeras, Mariano de Cavia, Librería de Fernando Fe, 1891, Pág. 95

[4] Biografía del 1900, Melchor Almagro San Martín, Revista de Occidente, 1944, Pág. 166